Demon Slayer: Exploring Taisho Era Culture and Taisho Roman

The World of Demon Slayer: The Taisho Era

A Unique Blend of Tradition and Modernity

Today (July 18), a new Demon Slayer movie was released in Japan.

This story is set during the Taisho era.

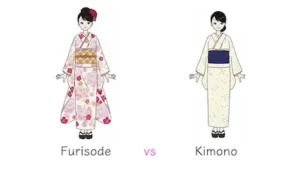

The world where the main character, Tanjiro, lives is full of people wearing kimonos and traditional Japanese buildings.

At the same time, you can see modern sights like steam locomotives and electric lights.

Therefore, the mixture of Japanese and Western styles perfectly represents “Japan in the Taisho era.”

The Japanese “-te iru” Expression in Stories

By the way, in Japanese, people say “the era where Tanjiro lives.”

However, the Taisho era was over 100 years ago. Why do they say “living”?

This is one unique feature of the Japanese “-te iru” expression.

When talking about characters in stories or anime, it is common to use the present tense to express that they are still alive in their world.

In other words, this shows the feeling that the characters are truly living in the Taisho era right now.

(We will explain this “-te iru” expression in detail in another article.)

What Kind of Era Was the Taisho Era?

The Meiji Era: Modernization Begins

Japanese history is divided into several eras, each with its own name.

The “Meiji” and “Taisho” eras mentioned here are from the late 19th century to the early 20th century.

First, the Meiji era (1868–1912) was a time of great change.

Japan moved away from the old Edo period system and modernized the country.

It adopted Western culture and technology.

For example, railways, schools, and laws were established.

Also, more people started wearing Western-style clothes.

The Taisho Era: Tradition Meets Modernity

Then, the Taisho era (1912–1926) continued this modernization.

At the same time, traditional Japanese culture mixed with Western culture.

Unique fashions, buildings, and cultural styles were born.

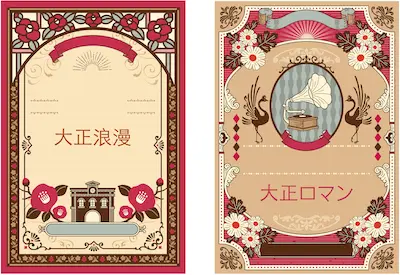

This culture is called “Taisho Roman” (Taisho Romance).

The setting of the Demon Slayer anime is the Taisho era.

The kimonos, townscapes, old trains, and Western-style buildings reflect Japan’s characteristics from this time.

The Taisho Era and “Taisho Roman”

A Unique Blend of Tradition and Westernization

Although the Taisho era lasted only 15 years, it was very important for Japanese culture.

It inherited the Westernization from the Meiji era.

However, it also kept the traditional Japanese sense of beauty in daily life.

During this time, a unique culture called “Taisho Roman” flourished.

“Taisho Roman” refers to fashion combining traditional Japanese clothes with Western styles.

It also includes stained glass, Western-style houses, and retro coffee shop culture.

It is a lifestyle that values dreams, creativity, and beauty.

Taisho Roman Today and Its Influence

Young people then walked the streets wearing hakama pants with boots.

They enjoyed magazines and cafe culture.

Even today, the “Taisho Roman” worldview remains popular in Japan.

You can see its influence in antique shops, retro cafes, anime, and drama costumes.

You can also see the world of “Taisho Roman” in the beautiful visuals and costumes of Demon Slayer.

Natsume Soseki and the Taisho Era

Soseki and the Taisho Roman Aesthetic

One cultural figure who lived during the “Taisho Roman” period was the great writer Natsume Soseki (1867–1916).

He was active from the Meiji era into the early Taisho era.

He laid the foundation of modern Japanese literature.

In his famous work Kokoro, he depicts loneliness and inner conflicts born from modernization.

The story shows the tension between Western values and the Japanese spirit.

Soseki’s works carefully express subtle feelings and aesthetics.

This connects deeply with the inner richness valued by “Taisho Roman.”

Soseki and Tenkoku (Seal Carving)

Also, Natsume Soseki was very interested in tenkoku (seal carving).

He used custom-made carved seals, which he valued greatly.

Tenkoku is a carving technique that originated in China and developed uniquely in Japan.

It involves engraving characters into wood or stone to create stamps or decorative items.

Conclusion

Many people may have become interested in the Taisho era through Demon Slayer.

It was a time when people’s lives were shaken by modernization, yet they cherished a refined sense of beauty.

This lifestyle and spirit continue quietly today in Soseki’s literature and Taisho Roman culture.

Note: Please also check out the ‘Sōseki and Seals‘ series.

- Word:大正時代 (たいしょうじだい / Taishō jidai) – the Taisho Era

- Meaning:The Taisho Era was a period in Japanese history from 1912 to 1926.

It followed the Meiji Era and combined traditional Japanese culture with Western influences. - Example:大正時代はカフェや洋服が人気でした。(Taishō jidai wa kafe ya yōfuku ga ninki deshita.)

(During the Taisho Era, cafes and Western-style clothes were popular.) - Fun Fact:The Taisho Era is famous for “Taisho Roman,” a culture that values creativity and beauty.

Even today, you can see its influence in retro cafes, anime, and fashion in Japan.

◆ Would you like to talk about Japanese culture? ◆

In the Culture Course, you can learn to speak about Japanese culture with me.

鬼滅の世界、『大正時代』

今日(7月18日)、日本で『鬼滅の刃』の新作映画が公開されました。

この作品は大正時代を舞台にしています。

主人公・炭治郎が暮らす世界には、着物姿の人々や和風の建物があります。

同時に、蒸気機関車や電灯など近代的な風景も見られます。

和と洋が入り混じった世界観は、そのまま「大正時代の日本」です。

ところで、日本語では「炭治郎が生きている時代」と言います。

もう100年以上前の時代なのに、なぜ「生きている」と言うのでしょうか?

これは日本語の「〜ている」という表現のユニークな特徴です。

物語やアニメのキャラクターなど、今もその世界で生きているように感じられる存在に対して、現在形で語ることがあります。

アニメや物語の世界では、まさに大正時代を生きている感覚を大切にしているのです。

(この「〜ている」の表現については、別の記事で詳しくご紹介します)

大正時代ってどんな時代?

日本の歴史は、いくつかの時代に分かれています。

それぞれの時代には名前があります。

この記事で出てくる「明治(めいじ)」と「大正(たいしょう)」は、19世紀末から20世紀初めの時代です。

明治時代(1868年〜1912年)は、江戸時代の古い体制から大きく変わりました。

国を近代化し、西洋の文化や技術を取り入れた時代です。

例えば、鉄道や学校、法律が作られました。

洋服を着る人も増えました。

大正時代(1912年〜1926年)は、明治の近代化の流れを受け継ぎました。

日本の伝統文化と西洋文化が混ざり合い、独特のファッションや建築、文化が生まれた時代です。

この時代の文化を「大正浪漫(たいしょうロマン)」と呼びます。

映画『鬼滅の刃』の舞台は大正時代です。

アニメに出てくる着物や街の景色、古い列車や洋風の建物は、この時代の日本の特徴です。

大正時代と「大正浪漫」

大正時代は1912年から1926年までの15年と短い期間でした。

しかし日本文化にとって大切な時代でした。

明治の西洋化を引き継ぎつつ、和の美意識を大切にする暮らしが残っていました。

この時代には「大正浪漫」と呼ばれる独自の文化が花開きました。

「大正浪漫」とは、和装に洋服を合わせたファッションです。

また、ステンドグラスや洋館の建築、レトロな喫茶店文化も含まれます。

夢や感性、美しさを大切にしたライフスタイルのことです。

当時の若者は、袴にブーツを合わせて街を歩きました。

雑誌やカフェ文化も楽しみました。

現代の日本でも「大正浪漫」の世界観は根強い人気があります。

アンティーク雑貨店やレトロ喫茶、アニメやドラマの衣装などに影響が見られます。

『鬼滅の刃』の美しいビジュアルや衣装からも、「大正浪漫」の世界を感じられます。

夏目漱石と、大正時代

「大正浪漫」の時代に生きた文化人の一人に、文豪・夏目漱石(1867〜1916)があります。

明治から大正初期にかけて活躍しました。

日本近代文学の基礎を築いた人物です。

代表作『こころ』では、近代化の中で生まれる孤独や心の葛藤が描かれています。

西洋的価値観と日本人の精神の間で揺れる姿が印象的です。

漱石の作品には、表に出にくい感情や美意識が丁寧に表現されています。

これは大正浪漫が大切にした内面の豊かさと通じています。

また、夏目漱石は篆刻(てんこく=ハンコ)にも関心を持っていました。

特注の篆刻(ハンコ)を使用していたことでも知られています。

篆刻とは中国で生まれ、日本でも独自に発展した彫刻技法です。

木や石に文字を彫り、印章や壁掛けなどの装飾品を作るために用いられます。

おわりに

『鬼滅の刃』をきっかけに、大正時代に興味を持った方も多いでしょう。

そこには近代化の中で揺れる人々の姿や、美意識を大切にした暮らしがあります。

そしてそれは、夏目漱石の文学や大正浪漫の文化として今も静かに受け継がれています。

※「漱石と印章」シリーズはもぜひご覧ください。