My Ancestor’s Seal Carving: The Unique Art in Our Header

Encounter with a Seal Engraving Work

I use a seal engraving work as the header image on my website.

It was created in 1949 by my ancestor. He worked under the art name Chikuson (竹邨).

Seal engraving was always a natural part of my home.

But now, as I look more closely, I see its true meaning and value.

Chikuson (竹邨) was skilled in classical Chinese poetry.

He also enjoyed calligraphy and poetry throughout his life.

He was known to be a gentle and warm person.

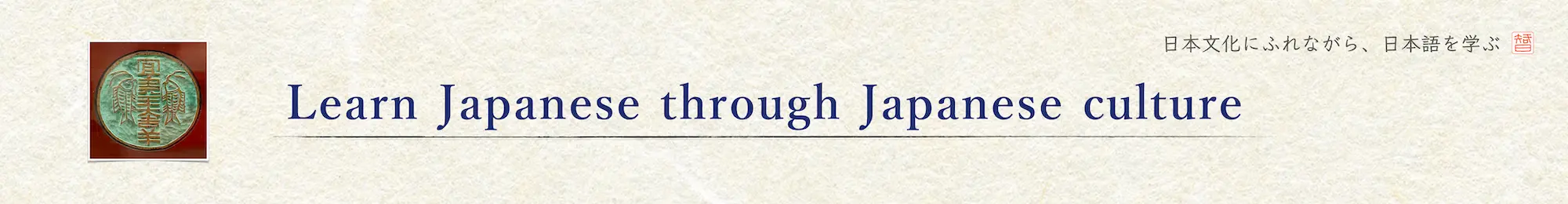

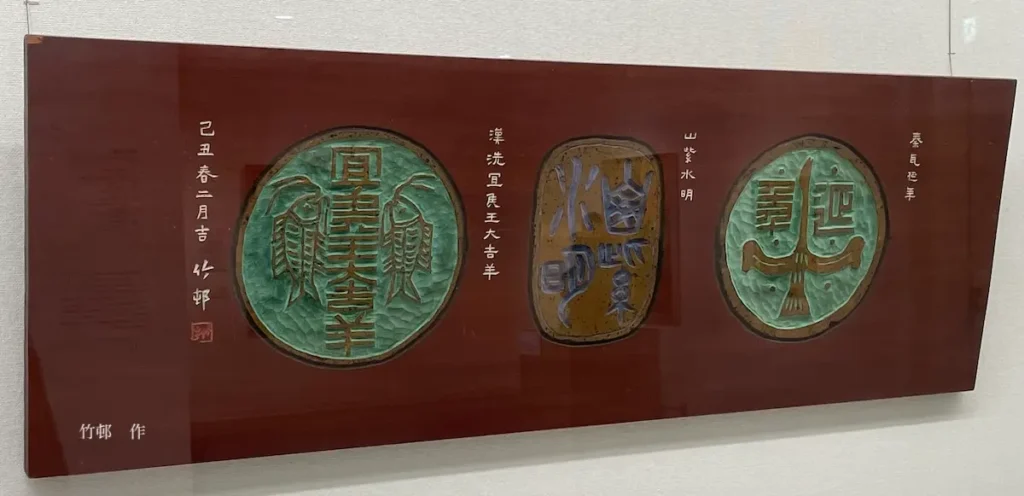

This work is called a tenkoku-gaku, or seal engraving plaque.

It is made by carving Chinese poetry into a wooden panel.

The panel is displayed on a wall.

The material is wood. Even after more than 70 years, it still carries a strong yet quiet presence.

Note: Kan-shi refers to classical Chinese poetry. It was brought to Japan long ago. Scholars have appreciated it for centuries.

Thoughts Behind the Header

I first saw this work at an exhibition in an archaeology museum.

I found out that Chikuson made it. The owner donated it to the museum.

It felt like more than just a coincidence — a special meeting.

I use only a small part of this work in the header of my website.

As shown in the photo included in this article, the original piece has a horizontal layout.

It is designed to be wide and horizontal.

The full work is inscribed with beautiful Chinese poetry.

(This photo was taken through exhibition glass, so some reflections of other artworks may appear. We appreciate your understanding.)

Still, the part I chose shows Chikuson’s beautiful and warm calligraphy.

Actually, the image used in the header has a meaning too.

Can you guess what it represents?

I plan to write about that in another article.

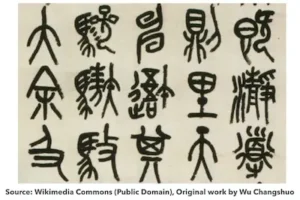

What Is Tenkoku? — The Traditional Art of Carving Characters

Tenkoku is the art of carving characters into materials like wood, stone, and others.

It is the act of “carving to create a seal.”

Its history is long. Tenkoku originated in China and was passed down to Japan over many years.

Originally, it was used as a practical seal (hanko) to stamp official documents.

The characters used in tenkoku are written in a style called tensho script.

The shapes of these characters are beautiful and, even today, they hold artistic value.

My ancestor carved seals not only on wood and stone but also on bamboo.

Our family had a bamboo grove, and some works using bamboo as material still remain.

Types of Seal Carving – Two Traditional Forms

There are mainly two types of works created through seal carving.

- Seals (Inkan or Hanko)

– These traditional Japanese seals have been used for centuries.

– Originally, they served as proof of authenticity and personal agreement.

– In Japan, they were used on official documents and personal letters, often replacing handwritten signatures. - Framed Seal Carvings (Tenkokugaku)

– These are larger works carved into flat materials like wood or stone.

– They serve different purposes than small seals.

– One purpose is to display the names of shrines or traditional shops.

– Another is decorative: they are displayed indoors as art pieces.

– Many were created with wishes for family prosperity and happiness.

– This custom of displaying carved words in living spaces continues even today.

Tradition and family heritage continue to shape our lives today.

To explore more about this, take a look at this related article: [Taisho Era Values in Demon Slayer: Inheritance and Tradition].

Explore articles on Kōsho, Sōseki, and seals → [Seal Legacy]

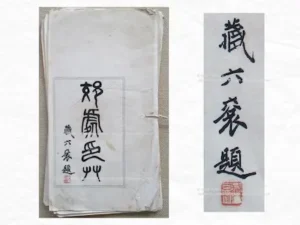

A Little More About Seal Carving

There’s still more I’d like to share about the world of seal carving.

I also hope to introduce Chikuson’s older brother. He had a remarkable story of his own

In fact, it seems he had a connection with a well-known historical figure.

See the seals created for famous writers, and also read the article about his brother, Kōsho.

◆ Would you like to talk about Japanese culture? ◆

In the Culture Course, you can learn to speak about Japanese culture with me.

篆刻作品との出会い

私のホームページのヘッダーには、一つの篆刻作品を使っています。

これは、竹邨(ちくそん)という画号で活動していた先祖の作品です。

1949年に制作されました。

篆刻作品は、自分の家にある当たり前のものでした。

けれど今こうして改めて見ると、その価値や意味が少しずつ見えてきた気がします。

竹邨は、漢詩を得意としていた人物でした。

篆刻のほかにも、詩や書に親しんでいました。

彼はとても温厚な人柄だったと聞いています。

この作品は、「篆刻額(てんこくがく)」と呼ばれるものです。

木の板に漢詩を刻み、壁に掛けて鑑賞します。

素材は木製で、70年以上の時を経た今も、力強く、そして静かな存在感を放っています。

※漢詩:中国の詩。古くから日本にも伝わり、知識人の間で親しまれてきました。

ヘッダーに込めた想い

この作品に出会ったのは、ある考古博物館で開かれた収蔵作品展でした。

竹邨が制作した作品で、持ち主の方が博物館に寄贈されたものだと知りました。

偶然とは思えない、特別な出会いでした。

ホームページのヘッダーでは、この作品のごく一部のみを切り取って使用しています。

この記事の写真にあるように、本来は横長の構図です。そして、全体には美しい漢詩が刻まれています。

(展示用ガラス越しの撮影のため、一部に他の作品の反射があります。ご了承ください。)

それでも、選んだ一部分だけでも、竹邨の文字の美しさや温かさが伝わるように感じます。

そして実は、このヘッダーに使っている絵にも意味があります。

何を表しているか、わかりますか?

それについては、また別の記事で触れようと思っています。

篆刻とは ─ 文字を刻む伝統の技

篆刻(てんこく)とは、木や石などの素材に文字を彫ることをいいます。

「刻んで印をつくる」という、行為そのものが篆刻です。

その歴史は古く、中国で生まれ、日本にも長い年月をかけて伝わってきました。

もともとは公的な文書に押すための、実用的な印(はんこ)として使われました。

篆刻で使われる文字は、篆書(てんしょ)体という、字体です。

その文字の形そのものに美しさがあり、現代でも芸術作品としての価値があります。

私の先祖は木や石だけでなく、「竹」も使って篆刻をしていました。

家には竹林があり、その素材を活かした作品も残っています。

篆刻のかたち ─ 印と額装作品

篆刻で作られるものには、主に2つのタイプがあります。

- 印(いん)

– 古くから「印鑑」として使われてきました。

– 文書の真正性や本人の同意を示すしるしです。

– 日本でも、公的書類や手紙に用いられ、署名の代わりの役割を担ってきました。 - 篆刻額(てんこくがく)

– 大きな板状の素材に篆刻が施されています。

– 主に木材が使われますが、石材の場合もあります。

– 用途は印とは異なります。

– 神社や商店の名前を示すために使われました。

– 室内に飾る作品としても楽しまれました。

– 家の繁栄や幸福を願って作られ、生活空間に取り入れられる文化が今も続いています。

伝統や家族のつながりが、どのように現代にも息づいているのか。

そんな視点で書いた、こちらの記事もおすすめです:[Taisho Era Values in Demon Slayer: Inheritance and Tradition]

篆刻のこと、もう少しだけ

篆刻に関しては、まだお伝えしたいことがあります。

竹邨の兄についても触れてみたいと思っています。実は、ある有名な人物ともご縁もあったようです。

有名作家との印鑑も。兄、郊処の記事も合わせてお読みください。

郊処、漱石、印章などの記事はこちら → [Seal Legacy]